防音・吸音・遮音・防振・制振の違いと材質の選び方

2025.10.23

― フェルト・ゴム・ゴムスポンジ(独立気泡/半連続気泡)・半連続気泡発泡樹脂の比較 ―

製品の静粛性や快適性を高めるうえで欠かせない「音」と「振動」の対策。

一口に「防音材」といっても、その目的やメカニズムは多様です。

「吸音」「遮音」「防振」「制振」などの言葉は似ていますが、どの現象を抑えたいかによって適した素材や設計がまったく異なります。

この記事では、それぞれの違いを整理したうえで、実際によく使用されるフェルト・ゴム・ゴムスポンジ・発泡樹脂の特徴と使い分けを詳しく解説します。

現場で素材選定を行う購買・設計担当者の方にも参考になる内容です。

1. 音と振動の関係 ― 対策を考える前に理解しておきたい基本

音とは、空気の振動が耳に伝わる現象です。

つまり、音の発生源では必ず何らかの「振動」が起きています。

振動が空気を揺らす → 空気中を伝わって音になる。

あるいは構造物を伝わって別の場所で音として感じられる。

この「どこを遮断・吸収・抑制するか」によって、対策の方向性が異なります。

| 対策の目的 | 対象となる現象 | 主な素材例 |

|---|---|---|

| 吸音 | 空気中を伝わる音を吸収して反射を減らす | フェルト・ウレタンフォーム・グラスウール |

| 遮音 | 音の通り道を遮断する(反射させる) | ゴムシート・鉛シート |

| 防振 | 振動源からの伝達を遮る | 防振ゴム・防振パッド |

| 制振 | 構造物自体の振動エネルギーを減衰させる | 制振シート・粘弾性材 |

| 防音 | 上記を組み合わせた総合的な対策 | 複層構造材(遮音+吸音+制振) |

2. 各対策の基本と原理

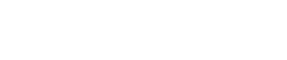

■ 吸音 ― 音を吸い込んで反射を抑える

吸音は「音の反射を防ぐ」ための対策です。

主に空気中を伝わる中高音域の音を対象とします。

素材内部に無数の気泡を持つ「多孔質材」が効果的で、音が気泡の中で摩擦・散乱し、熱エネルギーとして消散します。

代表素材:

- フェルト(繊維系)

- ウレタンフォーム(連続気泡)

- 半連続気泡スポンジ(ゴムやポリエチレン)

用途例:

- OA機器内部のノイズ吸収

- 空調ダクト・換気口の吸音材

- 自動車エンジンルームの吸音ライナー

■ 遮音 ― 音を跳ね返して通さない

遮音は「音を遮る」目的の対策で、音の通り道を遮断します。

主に低音域(構造伝達音)や大きな音圧に対して有効です。

質量が重く、剛性のある素材ほど遮音性能が高くなります。

代表素材:

- 遮音ゴムシート

- 鉛・鉛レス遮音シート

- 塩ビ系遮音シート

用途例:

- 建築壁の遮音層

- 車両フロア・防音フロア材

- 機械カバーや発電機の防音カバー

■ 防振 ― 振動を伝えない構造にする

防振は、機械などから発生する振動を床や他の構造物に伝えないための対策です。

目的は音ではなく、振動そのものの隔離です。

代表素材:

- 防振ゴム(丸型・積層型・パッド型)

- ゴムスポンジパッド(独立気泡タイプ)

- サスペンションマウントなどの弾性体

用途例:

- 室外機・ポンプ・モーターの防振台

- 自動車部品(エンジンマウント)

- 家電や機械の脚部クッション

防振材は「弾性」と「減衰」のバランスが重要で、硬すぎても柔らかすぎても効果が低下します。

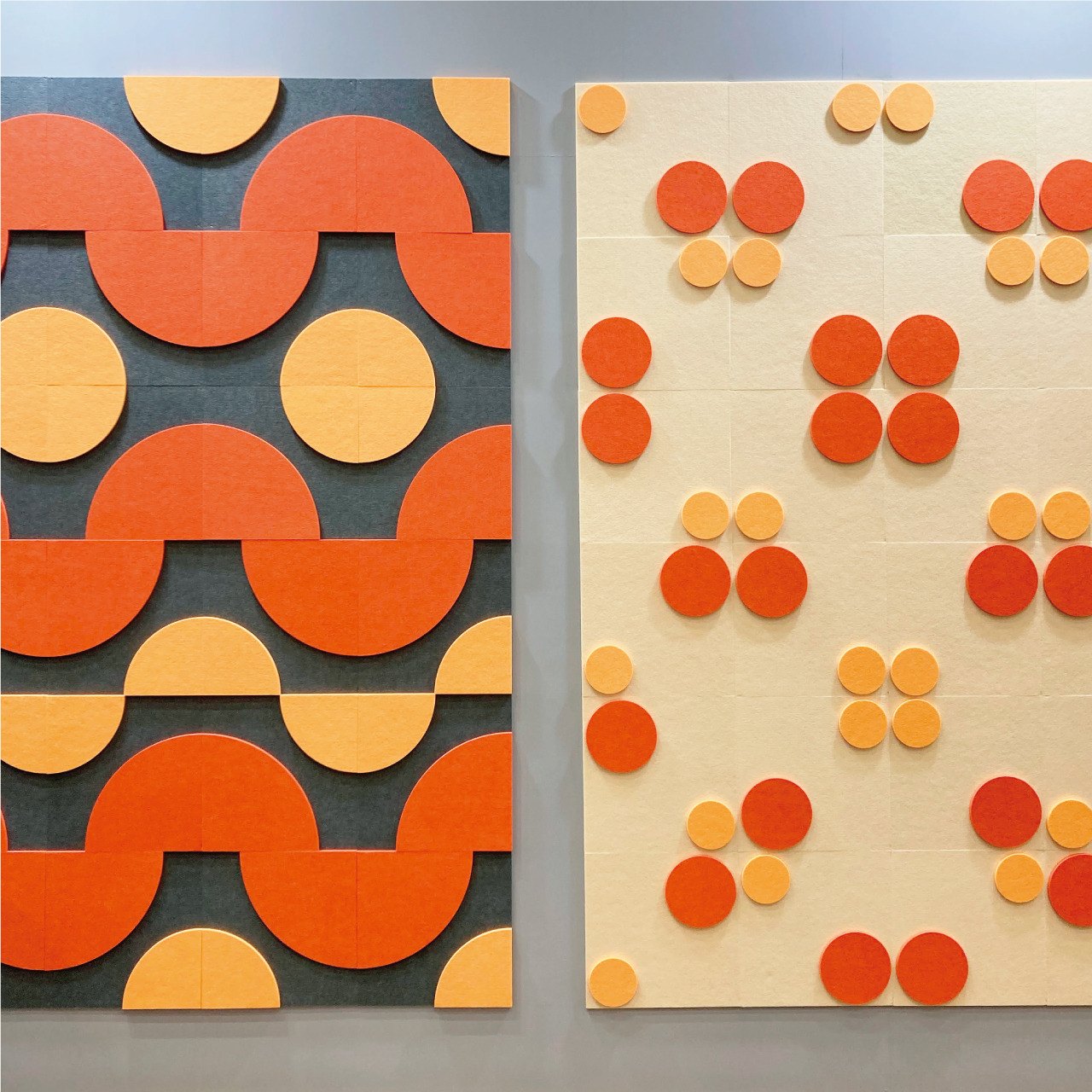

■ 制振 ― 構造物そのものの揺れを抑える

制振は、金属板やパネルの共振を抑える対策です。

構造物が振動して「ブーン」「ビリビリ」と音を出す現象を減らします。

代表素材:

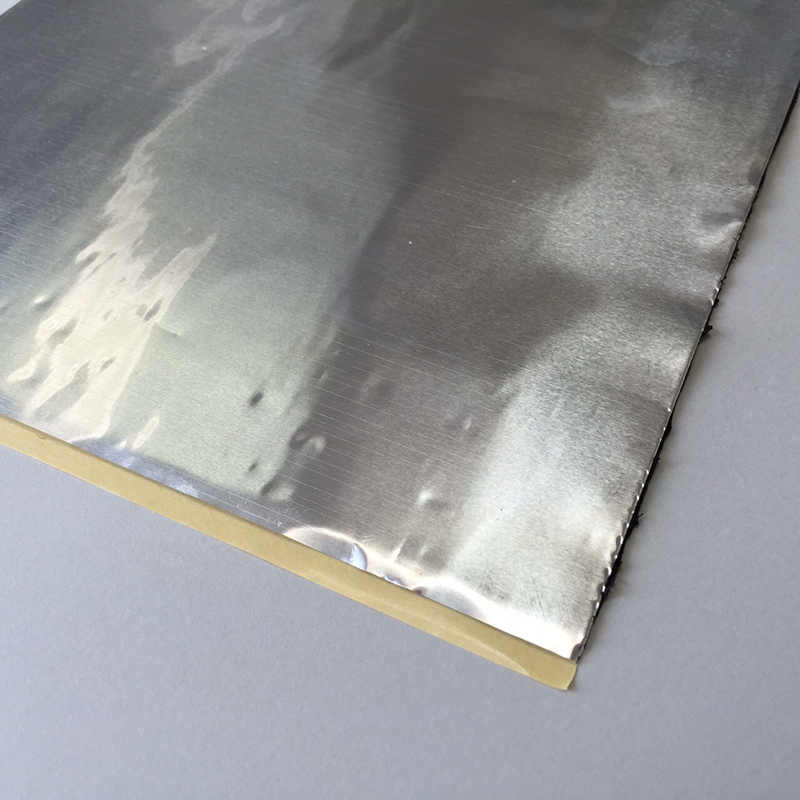

- 粘弾性制振シート(ブチルゴム・アスファルト系)

- ゴム層付き鋼板

- 制振塗料・粘着性フィルム

用途例:

- 自動車フロアやドアインナーパネル

- 空調機やOA機器の筐体

- 鉄板パネルの共振抑制

近年ではブチル系制振シートの軽量タイプや、アルミ拘束層付き高減衰タイプも多く採用されています。

3. 各素材の特徴と使い分け

ここでは、現場でよく使われる代表的な素材を比較します。

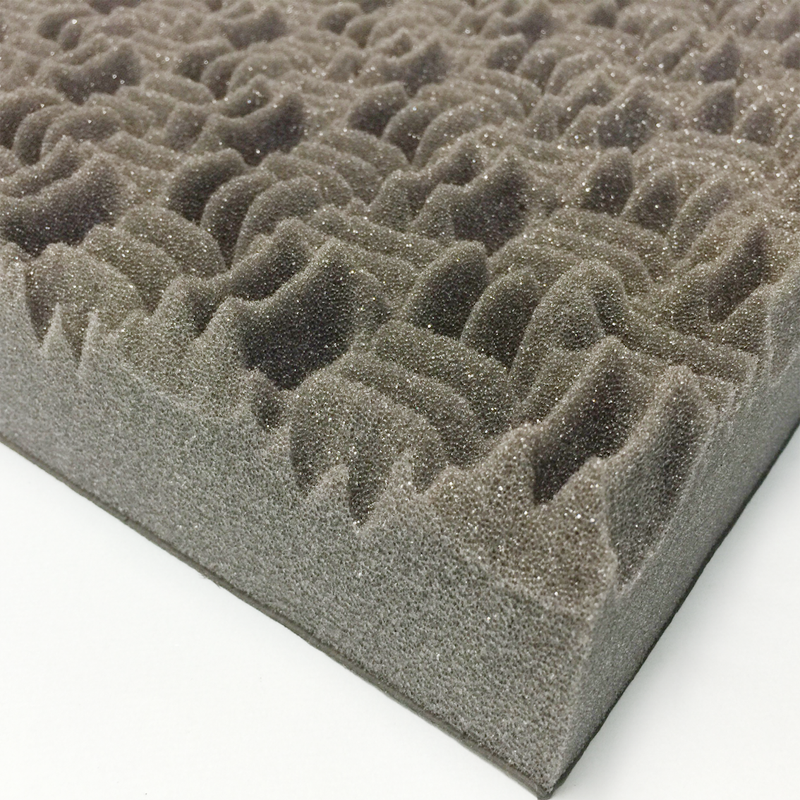

● フェルト(吸音・防振の補助材)

フェルトは繊維を圧縮成形した多孔質材で、吸音性に優れています。

また適度な弾性があるため、振動吸収や擦れ音防止にも有効です。

| 特性 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | ウール系・ポリエステル系など |

| 主な機能 | 吸音・クッション・すべり音防止 |

| 特徴 | 柔軟で加工性が高く、安価 |

| 注意点 | 吸水性が高いため屋外には不向き |

用途例:OA機器内部、家電内部、内装のすき間吸音など。

● ゴム(防振・遮音・制振)

ゴムは振動を遮断・減衰させるのに適した素材です。

特にEPDMやCRは耐候性・耐久性に優れ、屋外防振にも使用されます。

| 特性 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | EPDM・CR・NBRなど |

| 主な機能 | 防振・遮音・制振 |

| 特徴 | 高比重で遮音性が高く、弾性がある |

| 注意点 | 吸音性は無い(気泡構造がないため) |

用途例:防振ゴム、制振シート、床下の防振材など。

● ゴムスポンジ(独立気泡/半連続気泡)

発泡させたゴムは、軽量でクッション性があり、防振と防水の両立が可能です。

▪ 独立気泡タイプ

内部の気泡が完全に閉じており、防水・気密性が高い。

防振やシール、パッキン用途に最適。

代表例:EPDMスポンジ、CRスポンジ

用途:屋外パッキン、防振パッド、制振支持材

▪ 半連続気泡タイプ

独立気泡の間にわずかに気孔がつながっており、軽量で吸音性も多少ある。

クッションと吸音を両立したい場合に使われます。

代表例:発泡EPDM(半連続タイプ)、発泡ポリエチレン系

用途:内装材、筐体内部のノイズ低減

| タイプ | 特徴 | 防水 | 吸音 | 防振 | 用途例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 独立気泡 | 高い気密性・防水性 | ◎ | × | ○ | 防振・パッキン |

| 半連続気泡 | 軽量・通気性あり | ○ | ◎ | × | 吸音・クッション |

● 半連続気泡発泡樹脂

ポリエチレンを発泡させた半連続気泡材。

ゴムスポンジより軽量で、コスト面と加工性に優れる素材です。

| 特性 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | 架橋発泡ポリエチレンフォーム |

| 主な機能 | 軽防振・吸音・クッション |

| 特徴 | 軽量・耐薬品性・低吸水性 |

| 注意点 | 高温・長期荷重には不向き |

用途例:家電・輸送機器の内部クッション、防音ボックス内部材、梱包兼防音材。

4. 材料別の比較一覧表

| 材料 | 吸音 | 遮音 | 防振 | 制振 | 防水 | 耐候 | コスト | 加工性 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| フェルト | ◎ | △ | ○ | △ | × | × | ◎ | ◎ | 室内吸音、擦れ防止 |

| ゴム | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 防振、制振、遮音層 |

| ゴムスポンジ(独立) | × | △ | 〇 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 防振・防水パッキン |

| ゴムスポンジ(半連続) | ○ | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 吸音+防振材 |

| 発泡PE(半連続) | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 軽防音・クッション |

5. 現場での選び方のポイント

- 「空気の音」か「構造の振動」かを区別する

→ 空気音なら吸音・遮音、構造振動なら防振・制振を優先。 - 屋内か屋外かを確認する

→ 屋外ならEPDM系スポンジやゴム素材。屋内ならフェルト・PE系も選択肢。 - 防水性の有無を考慮する

→ 防水が必要なら独立気泡タイプを選ぶ。 - 設置スペースと厚み制限を確認

→ 遮音材は重く厚いほど効果が高いが、制限のある場所では制振・防振材の併用が有効。 - コストと量産性のバランスを取る

→ 家電や住宅設備ではPE系、機械・自動車ではゴム系が主流。

6. まとめ:目的を整理すれば、最適な材質が見える

「防音材」と一言で言っても、実際は 吸音・遮音・防振・制振の組み合わせで成り立っています。

ゴムスポンジ調達ナビでは、用途や環境に合わせて以下のような提案が可能です。

| 目的 | 推奨素材 | 備考 |

|---|---|---|

| 屋外の振動対策 | 防振ゴム | 防振パッドに最適 |

| 機械内部のノイズ低減 | 半連続気泡EPDM or 半連続気泡PE | 吸音+クッション性重視 |

| カバーの共振抑制 | ブチルゴム系制振シート | 鉄板・アルミ板の制振対策 |

| すき間吸音・擦れ防止 | フェルト | 軽量・安価で加工容易 |

| 全体的な防音構造 | 複合材構成(遮音+吸音+制振) | 層構成設計がポイント |

7. ゴムスポンジ調達ナビのご提案

当サイトでは、

- EPDM/CRスポンジの防振・防水材

- 半連続気泡の吸音クッション材

- ブチル系制振シートの打ち抜き・貼り合わせ加工

など、製品用途に応じた素材・加工提案を行っています。

「吸音もしたいが、防水も必要」「コストを抑えて振動を減らしたい」

そんな複合要求にも、豊富な素材ラインナップと加工実績から最適な解決策をご提案します。