天然ゴムの物語:古代文明から現代社会を支える素材の歴史

2025.07.24

私たちの日常生活や産業のさまざまな場面で使われている「ゴム」。車のタイヤや地震の揺れを吸収する防振材、スポーツ用品、医療機器、そして何気ない消しゴムまで、その用途は驚くほど多岐にわたります。しかし、この柔軟で耐久性に優れた素材が、どのようにして発見され、どのようにして発展してきたのか、詳しくご存知でしょうか?

この記事では、古代文明でのささやかな利用から、現代社会を支える不可欠な素材となるまでの、ゴムの壮大な歴史を初心者の方にもわかりやすく、時系列に沿って解説します。

1. 遥かなる起源:ゴムの原料となる樹液の発見と古代の利用

ゴムの物語は、今から3000年以上も昔、遠く離れた南米大陸から始まります。

南米での原始的なゴムの利用

ゴムの歴史は、中央アメリカから南米にかけて栄えた古代文明に遡ります。紀元前1600年頃には、現在のメキシコ湾岸地域に位置したオルメカ文明の人々が、森に自生するゴムの木(主にパラゴムノキ Hevea brasiliensis の原種)から採れる乳白色の樹液「ラテックス」をすでに利用していたと考えられています。彼らはこの樹液を固めて、様々な用途に活用していました。

オルメカ文明の遺跡からは、ゴムで作られたボールが多数発見されています。これは、彼らが宗教儀式として行っていた「メソアメリカの球技(ポクロック)」で使用されたと考えられています。この球技は、単なる遊びではなく、神聖な意味を持つものでした。弾力のあるゴムボールは、彼らにとって神秘的な素材であり、神と人間を結びつける重要な役割を担っていたのです。

また、インカ帝国やアステカ文明といった後続の文明でも、この技術は受け継がれ、ゴムは単なるボールだけでなく、防水材、接着剤、さらには医療用の道具としても使われていた記録があります。例えば、ゴムを固めて足に巻き付け、原始的な防水履物として利用していたとされています。このように、古代の人々は、現代の技術がない中で、ゴムの持つ特性を巧みに見抜き、生活の中に活用していたのです。

これらの発見は、天然ラテックスが人類によって利用された最古の記録であり、ゴムの歴史の確かな出発点と言えるでしょう。

2. 16世紀:ヨーロッパへのゴムの伝来と命名

古代メソアメリカで脈々と受け継がれてきたゴムの知識と技術は、大航海時代を経てヨーロッパへと伝わります。

ヨーロッパ人によるゴムの発見

1492年、クリストファー・コロンブスが新大陸を発見した際、ハイチの先住民が弾む不思議な球体で遊んでいるのを目撃し、それをヨーロッパに持ち帰りました。これが、ヨーロッパ人が初めてゴムという素材に触れた記録とされています。しかし、当時のヨーロッパでは、この奇妙な素材の特性や実用性に対する理解が十分ではなく、単なる珍しいものとして扱われるに過ぎませんでした。

本格的にゴムに注目が集まるのは、18世紀に入ってからです。フランスの探検家シャルル・マリー・ド・ラ・コンダミーヌが、1735年に南米アマゾンを探検した際、現地住民がゴムの樹液を採取し、様々な製品に加工する様子を詳細に記録しました。彼の報告は、ヨーロッパの科学界に大きな衝撃を与え、ゴムの科学的な研究が本格的に始まるきっかけとなりました。

「rubber」の誕生:名前の由来

そして、この頃にゴムという素材を表す言葉が定着していきます。1770年代、イギリスの化学者ジョゼフ・プリーストリーは、この新しい素材が鉛筆の黒鉛の跡を「こすり消す(rub out)」のに非常に優れていることを紹介しました。この機能から、この素材は英語で「rubber(ラバー)」と名付けられ、日本語の「ゴム」の語源にもなりました。当初は消しゴムとしての用途が最も注目されたという点で、興味深い歴史と言えるでしょう。

3. 18世紀〜19世紀:ゴムの科学的研究と課題

ヨーロッパに伝来し、そのユニークな性質が注目され始めたゴムですが、実用化には大きな課題が立ちはだかっていました。

ゴムの性質解明と弱点

18世紀後半から19世紀初頭にかけて、ゴムの弾性や粘着性に関する科学的研究が進められました。しかし、当時のゴムは、現代の私たちが知るゴムとは全く異なるものでした。大きな問題点は、温度変化に極めて弱いことでした。夏場の暑い時期にはベタつき、溶けてしまうかのように粘着性を増し、冬場の寒い時期には硬くなり、ひび割れたり、脆くなったりして使い物になりませんでした。

このような特性のため、ゴムは消しゴムや簡易的な防水加工など、限定的な用途でしか利用できず、大規模な産業利用には程遠い状態でした。多くの発明家や科学者が、このゴムの不安定さを克服しようと試みましたが、なかなか決定的な解決策は見つかりませんでした。

アメリカの発明家であるチャールズ・グッドイヤーも、ゴムの弾性を改良し、より実用的な素材にしようと、この時期からゴムの研究に没頭し始めます。彼の情熱が、後にゴムの歴史を大きく変えることになるのです。

4. 1839年:加硫(架橋)技術の発明とゴム産業の飛躍

ゴムの不安定性という長年の課題を解決し、現代のゴム産業の礎を築いたのが、「加硫」という画期的な技術です。

チャールズ・グッドイヤーの加硫法発明

1839年、アメリカの発明家チャールズ・グッドイヤーは、まさに偶然とも言える形で、ゴムの歴史における最も重要な発見を成し遂げました。彼は長年にわたり、ゴムに様々な物質を混ぜ合わせ、その欠点を克服しようと試行錯誤を繰り返していました。ある日、ゴムと硫黄の混合物を熱いストーブの上に誤って落としてしまったのです。驚くことに、その混合物は溶けてベタつくことなく、むしろ弾力性を保ったまま安定した状態に変化していました。

この「ゴムと硫黄を混ぜて加熱する」というプロセスが、後に「加硫(Vulcanization)」と名付けられる技術です。加硫とは、ゴムの分子鎖の間に硫黄原子が入り込み、まるで梯子のように分子同士を強く結びつける「架橋(ブリッジ)構造」を形成する反応を指します。これにより、ゴムは劇的にその性質を改善しました。

- 柔軟性と耐久性が飛躍的に向上しました。

- 熱や寒さに強く、ベタつきやひび割れ、脆さが劇的に減少しました。

- 圧縮や引っ張りに対する反発力が増し、形状が安定するようになりました。

グッドイヤーの加硫法の発明は、まさにゴム産業に革命をもたらしました。これにより、ゴムは工業材料として本格的に活用される道が開かれ、タイヤ、シール材、ホース、ベルトなど、今日の多様なゴム製品の礎を築くことになったのです。彼の功績は絶大であり、その名は世界的なタイヤメーカーの名前にも冠されています。

5. 19世紀後半〜20世紀初頭:ゴム産業の拡大と天然ゴムプランテーション

加硫法の発明により、ゴムの需要は世界中で爆発的に増加しました。特に、20世紀に入ると、自動車産業の発展とともにタイヤの需要が飛躍的に高まり、天然ゴムの安定供給が喫緊の課題となります。

天然ゴムの大量生産体制の確立

当初、天然ゴムは南米アマゾンに自生するゴムの木から採取されていましたが、その供給は不安定で、需要の増大に追いつきませんでした。この状況を打破したのが、イギリスによる天然ゴムプランテーションの確立です。

1876年、イギリスの植物学者ヘンリー・ウィッカムが、ブラジルから約7万粒のパラゴムノキの種子を密かに持ち出し、キュー植物園で発芽させました。そして、これらの苗木が、イギリスの植民地であった東南アジア(現在のマレーシア、インドネシア、スリランカ、タイなど)へと移植されました。東南アジアの熱帯気候は、ゴムの木の生育に非常に適しており、広大なプランテーション(大規模ゴム園)が次々と開発されていきました。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、東南アジアは世界の天然ゴム供給の中心地となり、「天然ゴム帝国」を築き上げます。これにより、ゴムの安定した大量供給が可能になり、産業のさらなる発展を支えました。この東南アジアでの生産体制が、現在も天然ゴム市場の基盤となっています。しかし、このプランテーションの拡大は、森林破壊や労働力搾取といった負の側面も持ち合わせていたことも忘れてはなりません。

6. 20世紀中頃以降:合成ゴムの開発と多様化

天然ゴムの供給体制が確立された一方で、第二次世界大戦という未曾有の事態が、ゴム産業に新たな転機をもたらしました。

天然ゴムの欠点を克服した合成ゴム

第二次世界大戦中、日本が東南アジアの主要な天然ゴム生産地を占領したことにより、連合国側は天然ゴムの供給を絶たれてしまうという深刻な危機に直面しました。この「ゴム危機」を背景に、各国で天然ゴムの代わりとなる「合成ゴム」の研究・開発が国家的なプロジェクトとして加速しました。

ドイツではすでに1909年に世界初の合成ゴムが開発されていましたが、この戦争を機に、アメリカを中心に多様な合成ゴムの大量生産技術が確立されていきました。代表的な合成ゴムとしては、タイヤの主要材料となるスチレン・ブタジエンゴム(SBR)、高い耐油性を持つニトリルゴム(NBR)、耐熱性や耐候性に優れるエチレンプロピレンゴム(EPDM)、そして耐候性と難燃性を持つネオプレンゴム(CR)などが開発されました。

合成ゴムの登場は、ゴムの用途を飛躍的に広げました。天然ゴムでは対応できない、耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性といった特定の優れた特性を持つ合成ゴムは、自動車部品、電線被覆、工業用パッキン、医療機器、さらには宇宙開発といった極限環境下での使用にまで応用されるようになりました。

現代では、天然ゴムと合成ゴムは、それぞれの特性を活かし、互いに補完し合う形で私たちの生活を支えています。例えば、タイヤには天然ゴムの弾性と合成ゴムの耐摩耗性が組み合わせて使われるなど、最適な性能を引き出すための工夫が凝らされています。

7. ゴムの採取方法と加工技術の進歩

ゴムという素材がどのようにして私たちの手元に届くのか、その製造プロセスも進化を遂げてきました。

天然ゴムの採取方法(ラテックスの採集)

現代においても、天然ゴムは主にパラゴムノキから採取されます。その方法は、何世紀も前から行われている「タッピング」という伝統的な方法が基本です。

- タッピング( tapping): 専門の作業員が、ゴムの木の幹に「タッピングナイフ」と呼ばれる特殊な刃物で、樹皮を薄く剥ぐように斜めに切れ込みを入れます。この作業は、木の成長を妨げないよう、乳管だけを切断するように繊細に行われます。

- ラテックスの収集: 切れ込みを入れると、乳白色のラテックスがゆっくりと流れ出し、その下に吊るされたコップや専用の容器に集められます。この作業は通常、夜明け前や早朝に行われます。日中の暑さでラテックスが凝固するのを防ぐためです。

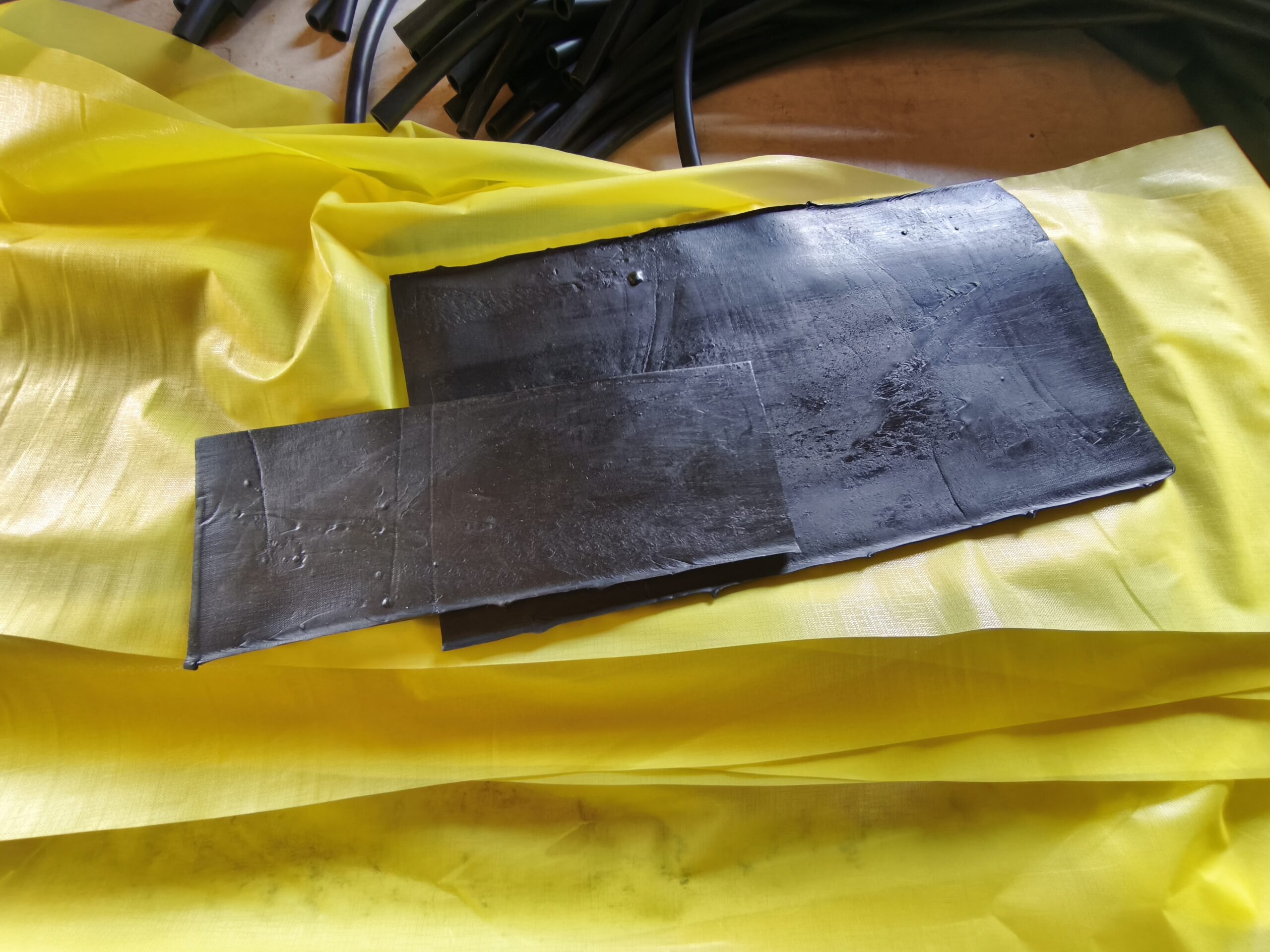

- 加工: 集められたラテックスは、そのままでは腐敗しやすいため、すぐに加工工場へと運ばれます。工場では、少量のギ酸などの凝固剤を加えて固め、ロールで圧延してシート状にしたり、乾燥させてブロック状にしたりして「生ゴム」として出荷されます。また、液体状のラテックスのまま、手袋や風船などのラテックス製品に加工されることもあります。

ゴムの木は、一度植えれば約6〜7年で採取が可能になり、その後20〜30年間は安定してラテックスを供給し続けることができます。しかし、収穫頻度や樹木の管理によって生産性が左右されるため、近年では持続可能な栽培法や認証制度の導入も注目されています。

ゴム加工の歴史的技術と最新の進歩

加硫技術の発明以降、ゴムの加工技術も目覚ましい進歩を遂げてきました。

- 成形技術: 現在では、射出成形(熱で溶かしたゴムを金型に流し込む)、押出成形(ゴムを押し出して棒状や管状にする)、圧縮成形(ゴムを金型で圧縮して形作る)など、多様な成形技術が確立され、複雑な形状の製品も効率的に製造できるようになりました。

- 複合材料: ゴム単体だけでなく、金属、繊維、プラスチックなどと組み合わせた複合材料の開発も進んでいます。これにより、ゴムの特性をさらに高めたり、新たな機能を持たせたりすることが可能になりました。

- 環境対応型素材の開発: 最新の研究では、石油資源への依存を減らすため、バイオマス(生物由来の資源)を原料とするバイオマスゴムや、使用済みゴム製品を効率的にリサイクルする技術の開発が進められています。また、ナノ材料をゴムに配合することで、さらに高性能なゴムを開発する研究も活発に行われています。

8. まとめ:ゴムは人類の生活と産業を支える重要素材

古代メソアメリカ文明での神秘的な利用から始まり、ヨーロッパへの伝来、そしてチャールズ・グッドイヤーによる加硫技術の発明という画期的な転換期を経て、ゴムは私たちの生活に不可欠な素材へと進化を遂げました。

天然ゴムのプランテーションによる大量生産、そして合成ゴムの開発という大きな進歩は、自動車産業の発展を支え、医療、エレクトロニクス、建設、スポーツなど、現代社会のあらゆる産業分野において、ゴムが不可欠な存在となる道を切り開きました。消しゴムからタイヤ、医療機器、さらには宇宙開発のシール材に至るまで、ゴムは多様な用途で私たちの生活の安全、快適性、そして効率性を高めています。

発見から数千年、そしてグッドイヤーの加硫法発明から約180年。ゴムの物語は、人類の知恵と探求心、そして困難を乗り越える粘り強さの証でもあります。今日、ゴム産業は、持続可能性や環境負荷の低減といった新たな課題に直面していますが、新素材開発やリサイクル技術の進展により、これからもゴムは私たちの未来を支え続けることでしょう。この弾む奇跡の素材の物語は、まだ始まったばかりなのかもしれません。

【参考資料・リンク】

- 日本ゴム協会「ゴムの歴史」https://www.japan-rubber.or.jp/rubber/history.html

- 農林水産省「天然ゴムの採取と生産」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keneki/rubber/index.html

- 日本合成ゴム工業会「合成ゴムの歩み」https://www.jssga.or.jp/history/

- WWF「持続可能な天然ゴム」https://www.wwf.or.jp/activities/susfood/susrubber/